![]()

Das Leben

der mexikanischen Malerin Frida Kahlo kommt in die Kinos. Ästhetisch ist der

Film ein Kunstwerk, inhaltlich lässt er einiges zu wünschen übrig.

Für diese

Szene lohnt sich der Kinobesuch. Nämlich die, als die Malerin Frida Kahlo (Salma

Hayek) mit Tina Modotti (Ashley Judd) die erotischste aller mexikanischen Rumbas

hinlegt. Das alles wegen einer Wette. Tina will Fridas hitzköpfigen Gatten Diego

Rivera (Alfred Molina) vor einer Schlägerei bewahren, indem sie ihn und den

zweiten Streithahn auffordert, so viel Tequila wie möglich in einem Zug zu trinken.

Der Gewinner dürfe mit ihr tanzen. Riviera setzt die Flasche an, sein Gegenüber

macht einen Witz, er lacht und prustet. Der Wettgegner schafft nur ein winziges Schlückchen.

Plötzlich greift aus dem Hinterhalt Frida nach dem hochprozentigen Zeug, trinkt,

trinkt, und trinkt. Dann raunt sie "komm!", greift sich Tina, verschmilzt

mit ihrer Freundin und bricht dabei der Zuschauerin das Herz vor lauter Kühnheit,

Zärtlichkeit und Eleganz.

Mehr allerdings soll das Publikum von der Beziehung zwischen der mexikanischen Malerin

und der Fotografin nicht erfahren. Nichts von dem leidenschaftlichen Band zwischen

den beiden Künstlerinnen. Im wirklichen Leben hat Frida Kahlo Tina Modotti bewundert,

wegen ihr ist sie der kommunistischen Partei Mexikos beigetreten. Das alles zeigt

Regisseurin Julie Taymor in ihrer Künstlerinnenbiografie nicht. Der Tanz, die

Erotik zwischen Frida und Tina könnte in ihrem Spielfilm "Frida" auch

als Rache zu verstehen sein. Rache dafür, dass Gatte Rivera wieder mal nicht

an sich halten konnte und mit Modotti im Bett war.

Taymor

spannt ihre Geschichte von Frida Kahlo an den Eckpunkten Krankheit, Malerei und Ehe

auf. Im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zu Diego Rivera. Leidenschaftlich, wie sie

wirklich war, und ebenso zerstörerisch. Denn Riviera hüpft mit diversen

Frauen durch die Betten, während Frida leidet. Und Konsequenzen zieht. Sie lässt

sich von Rivera scheiden und schneidet ihre Haare. In dieser Zeit entsteht das berühmte

"Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar". Einerseits zeigt sie dem Ex so,

dass sie mit ihm fertig ist. Denn er liebt gerade ihr langes Haar über alles.

Andererseits bezeichnet Frida den Tod als "Pelona", als Kahlköpfige.

Dieser Tod, der sie Zeit ihres Lebens begleitet, seit dem schrecklichen Unfall als

junge Frau mit der Straßenbahn, als sie sich mehrfach Beine und Wirbelsäule

bricht. Drei Monate liegt sie im Bett, eingehüllt in einen Ganzkörpergips.

Dort beginnt sie zu malen. Lässt sich über ihrem Bett einen Spiegel anbringen,

um das Bild beser sehen zu können. Bemalt auch ihren Gips, mit Hammer und Sichel.

Schon in jungen Jahren ist sie eine glühende Verehrerin der kommunistischen

Revolution in Mexiko.

Taymor

spannt ihre Geschichte von Frida Kahlo an den Eckpunkten Krankheit, Malerei und Ehe

auf. Im Mittelpunkt die Liebesgeschichte zu Diego Rivera. Leidenschaftlich, wie sie

wirklich war, und ebenso zerstörerisch. Denn Riviera hüpft mit diversen

Frauen durch die Betten, während Frida leidet. Und Konsequenzen zieht. Sie lässt

sich von Rivera scheiden und schneidet ihre Haare. In dieser Zeit entsteht das berühmte

"Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar". Einerseits zeigt sie dem Ex so,

dass sie mit ihm fertig ist. Denn er liebt gerade ihr langes Haar über alles.

Andererseits bezeichnet Frida den Tod als "Pelona", als Kahlköpfige.

Dieser Tod, der sie Zeit ihres Lebens begleitet, seit dem schrecklichen Unfall als

junge Frau mit der Straßenbahn, als sie sich mehrfach Beine und Wirbelsäule

bricht. Drei Monate liegt sie im Bett, eingehüllt in einen Ganzkörpergips.

Dort beginnt sie zu malen. Lässt sich über ihrem Bett einen Spiegel anbringen,

um das Bild beser sehen zu können. Bemalt auch ihren Gips, mit Hammer und Sichel.

Schon in jungen Jahren ist sie eine glühende Verehrerin der kommunistischen

Revolution in Mexiko.

Rivera auch, und so kommen die Schülerin und der wesentlich ältere angesehene

Revolutionsmaler zusammen. Sie, die Feministin, er der Weiberheld. Regisseurin Taymor

konzentriert sich von nun an mehr auf den Ehemann als auf die Titelheldin selbst:

Seine Arbeit, seine Frauen, seine Karriere. Frida zieht eben mit. Wütend wegen

der vielen Seitensprünge, liebend, weil sie nicht anders kann, bleibt sie in

seinem Schatten. Ihre Gemälde entstehen im Verborgenen, vornehmlich Selbstporträts

mit und ohne Affe. Im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzung mit dem Tod, die lebenslangen

Schmerzen von zig Operationen, das pralle Leben in leuchtenden Farben. Was der Film

auslässt: In Wirklichkeit war Frida Kahlo schon früh eine in der Öffentlichkeit

angesehene Künstlerin und hat 1938 mit ihrer ersten Einzelausstellung in New

York großen Erfolg gefeiert. Ein Jahr später, im Alter von 32 Jahren verkauft

sie dem Louvre in Paris als erste Mexikanische KünstlerIn überhaupt ein

Bild: "der Rahmen". Ihre Ausstellung in Paris gerät zwar zum Flop,

weil die Pariser Gesellschaft sich kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht

besonders für mexikanische Bilder interessiert. Die Pariser Surrealisten hingegen

empfangen Frida Kahlo begeistert. Von da an stellt Kahlo immer wieder aus und erhält

diverse Preise. Was der Film von alledem zeigt: Fridas Aufenthalt in Paris, interpretiert

als Emanzipation vom Gatten. Was der Film an dieser Stelle gestattet: Einen One-Night-Stand

mit einer Sängerin in ihrem Pariser Hotel.

Davon

abgesehen, dass ihre lesbische Seite und Frida Kahlos Karriere zu kurz kommen, gibt

der Film allerdings eine grandios ästhetische Einführung in ihr Werk. Nicht

in seine Vermarktung, die fällt flach, aber in die Umstände der Entstehung

einzelner Bildnisse. Nehmen wir das Selbstporträt "die zwei Fridas".

Da sitzt die Malerin vor ihrer Staffelei und hat gerade den letzten Pinselstrich

getan. Die Kamera zoomt ganz nah heran, so dass das Porträt die Filmleinwand

ausfüllt. Und dann fängt sich die eine gemalte Frida an zu bewegen, steht

auf, schält sich als echter Mensch aus dem Bild heraus und geht hinüber

in die nächste Filmszene. Das ist schön. Sehr schön. Einer der ästhetischsten

Momente des Films. Selbst die schwierige Ästhetisierung des Straßenbahnunfalls

gelingt. Scherben fliegen durch die Luft, ebenso Goldstücke, die ein Passant

eben ausgepackt hat, die Menschen kugeln durcheinander. Alles in Zeitlupe. Im Krankenhaus

nimmt Frida, und aus ihrer Perspektive auch das Publikum, die Ärzte und Schwestern

surreal als Comic-Skelette wahr, mit riesigen Spritzen. Blut fließt. Das Krankenhauspersonal

spricht wie durch einen halb durchsichtigen, blechernen Vorhang. In anderen Szenen

bestechen die Farben, zum Beispiel ganz am Anfang, als die Kamera durch den Innenhof

des elterlichen Hauses in Mexico City fährt. Bunt, lebendig, prall. Blumen,

Tiere. So wie Kahlo später immer wieder gemalt hat: intensiv.

Davon

abgesehen, dass ihre lesbische Seite und Frida Kahlos Karriere zu kurz kommen, gibt

der Film allerdings eine grandios ästhetische Einführung in ihr Werk. Nicht

in seine Vermarktung, die fällt flach, aber in die Umstände der Entstehung

einzelner Bildnisse. Nehmen wir das Selbstporträt "die zwei Fridas".

Da sitzt die Malerin vor ihrer Staffelei und hat gerade den letzten Pinselstrich

getan. Die Kamera zoomt ganz nah heran, so dass das Porträt die Filmleinwand

ausfüllt. Und dann fängt sich die eine gemalte Frida an zu bewegen, steht

auf, schält sich als echter Mensch aus dem Bild heraus und geht hinüber

in die nächste Filmszene. Das ist schön. Sehr schön. Einer der ästhetischsten

Momente des Films. Selbst die schwierige Ästhetisierung des Straßenbahnunfalls

gelingt. Scherben fliegen durch die Luft, ebenso Goldstücke, die ein Passant

eben ausgepackt hat, die Menschen kugeln durcheinander. Alles in Zeitlupe. Im Krankenhaus

nimmt Frida, und aus ihrer Perspektive auch das Publikum, die Ärzte und Schwestern

surreal als Comic-Skelette wahr, mit riesigen Spritzen. Blut fließt. Das Krankenhauspersonal

spricht wie durch einen halb durchsichtigen, blechernen Vorhang. In anderen Szenen

bestechen die Farben, zum Beispiel ganz am Anfang, als die Kamera durch den Innenhof

des elterlichen Hauses in Mexico City fährt. Bunt, lebendig, prall. Blumen,

Tiere. So wie Kahlo später immer wieder gemalt hat: intensiv.

Regisseurin Taymor versteht es, den surrealistischen Stil Kahlos als ästhetisches

Mittel in die Filmbilder einfließen zu lassen. Rivieras Ruf nach New York,

um das Rockefeller Center zu bemalen beispielsweise, indem Kahlo und Rivera durch

eine Wolkenkratzerlandschaft aus grauem Pappmachee spazieren. Wie eine lebendige

Collage. Die Kunst im Film und der Film als Kunst. Die Bilder sind phantastisch,

lohnen sich und beeindrucken. Sie bewegen sich jenseits jeden Hollywood-Klischees.

Auch wenn die Handlung geradezu zur Tranendrüsen-Interpretation einlädt,

rutscht die Inszenierung nicht ins Klischee, als die schwer kranke Kahlo kurz vor

ihrem Tod in ihrem Himmelbett zur Vernissage ihrer Einzelausstellung in Mexiko City

erscheint. Das liegt zum großen Teil an der Kameraführung, die keine Sehgewohnheiten

bedient. Aber auch Frida-Mimin Salma Hayek versteht es, trotz aller Dramatik, nicht

in Gefühlsduselei abzugleiten. Sie bietet dem Publikum nicht die Chance, zum

Taschentuch zu greifen.

Mit der spektakulären Transportszene beginnt der Film. Die Kamera blickt von

oben auf die liegende Frida herab. Nimmt ihr Gesicht ganz nah, ein schmerzverzerrtes

Gesicht, von dem Gerüttel auf dem Wagen. Mit dem Himmelbett mitten in der Ausstellung

endet der Film. In Echtzeit eine halbe Stunde später, in Filmzeit liegt ein

genzes Künstlerinnenleben dazwischen. Frida greift glücklich zum Tequilaglas.

Gleichzeitig verspricht sie ihrem Arzt, von nun an nicht mehr zu trinken. "Das

ist ein Wort", schmunzelt er. Wissend, dass die Malerin sowieso nur noch eine

kurze Zeit zu leben hat. Ein still schweigendes Einverständnis zwischen den

beiden. Im Jahr nach der Ausstellung, 1954, stirbt Frida Kahlo 47-jährig im

Schlaf. Das deutet Regisseurin Taymor nur an, mit einer filmischen Collage auf der

Grundlage des kahloschen Selbstbildnisses "Der Traum oder Das Bett": Frida

schläft in ihrem Himmelbett, der Tod als Skelett ruht über ihr auf dem

Baldachin. Das Bett schwebt, aber es trägt mit sich dornige Pflanzen, die die

schlafende Frida halb würgend, halb zärtlich umschlingen. So weit zur Künstlerin

Frida Kahlo.

Was die politische Aktivistin Frida Kahlo betrifft, so sei an dieser Stelle erwähnt,

dass sie sich weit mehr für die kommunistische Revoloution in Mexiko engagiert

hat als der Film ihr zugesteht. Breit tritt der die kurze Affäre mit Leo Trotzki,

der mit seiner Frau Natalia bei dem Ehepaar Kahlo-Rivera Asyl genießt, als

Stalin ihn verfolgt. Dabei ist Kahlo mehr als nur die Liebhaberin eines alternden

kommunistischen Intellektuellen gewesen. Überzeugt von den marxschen Schriften

trat sie öffentlich für die Rechte der Armen und für trotzkistische

Ideale ein. Noch kurz von ihrem Tod, gerade von einer Lungentzüngune genesen

und ein halbes Jahr nach der Amputation eines Beines, nahm sie an einer Demonstration

gegen den Sturz der guatemaltekanischen Regierung teil. Unerwähnt lässt

die Filmbiografie auch, dass Kahlo ab 1943 als Dozentin an der Maler- und Bildhauerakadmie

in Mexico City arbeitete. Kahlo entwickelt dort ihren eigenen Lehrstil. Ihr kommt

es darauf an, den Studierenden ihre Liebe zur Alltagswirklichkeit zu vermitteln:

Ihre Neugier auf das Alltägliche, die Kunst, sich beeindrucken zu lassen. Diese

sinnliche Identifikation mit der mexikanischen Kultur, den Sitten und Bräuchen,

den Lebensumständen war für Kahlo die Voraussetzung für den Griff

zum Pinsel. Sie verband ihr politisches Engagement mit ihrer Lehrtätigkeit unter

anderem dadurch, dass sie auf Ausflügen mit den Studierenden mexikanische Revolutionslieder

sang. Mit einer kleinen Gruppe Studierender, den "Los Fridos" pflegte sie

über den Unterricht hinaus Kontakt. Sie aßen zusammen, sie diskutierten

miteinander und gingen gemeinsam ins Kino.

Für die Filmbiografie "Frida" ins Kino zu gehen lohnt sich vor allem

wegen der ästhetischen Elemente, der Farben, der Collagen, der Kamerablicke.

Salma Hayek glänzt in ihrer Rolle. Zu Hause bleiben sollte, wer mehr von Frida

Kahlo erfahren möchte, als dass sie schön, unerschütterlich und in

erster Linie die Frau von Diego Rivera war.

Katrin Jäger

"Frida" startet am 6. März in den bundesdeutschen Kinos.

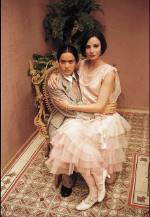

Photos: Peter Sorel, Miramax